Ho studiato tanta pedagogia, all’Università, ma ho incrociato pochi nomi femminili. Eh, sì! anche in fatto di educazione gli uomini la sanno lunga più delle donne, che, sebbene i figli li partoriscano - lo ricordiamo grazie al grande Aristotele – fungono appena da contenitori del seme maschile.

Eppure nell’oscuro IX secolo, una nobildonna franca, la contessa Dhuoda, ha scritto un trattato pedagogico. Vi stupisce? A me, no. Jacques Le Goff la riteneva la più potente scrittrice del Medioevo, ma, in realtà, pochissimi la conoscono e quindi… non viene mai nominata!

Il Liber manualis, sua vera creatura, non ha seguito, per fortuna, lo stesso amaro destino dei figli e, così, resta e resterà, per sempre, legato alla sua fervida attività intellettuale. Possiede, questo libretto, una marcia in più rispetto a tutti i trattati pedagogici, vale a dire, la forza poetica di una madre alla quale sono stati strappati i figli. Ma c’è di più! Dhuoda parla in prima persona, con la consapevolezza di essere non solo colei che ha generato il figlio, ma genitrix secunda mente et corpore.

Data in sposa a Bernardo di Septimia, sarà esiliata a Uzés, lontana sia dal primogenito Guglielmo (dato in ostaggio: Ho appreso che tuo padre Bernardo ti affidò nelle mani di re Carlo), che dal marito: lui così potrà meglio tradirla con l’imperatrice Giuditta. Ma Bernardo ogni tanto va a trovarla, giusto per metterla incinta una seconda volta e strapparle il figlio di soli sei mesi. Una nuova separazione. Diritti di un marito che è piuttosto un dominus et senior meus! Non una moglie, dunque, ma una vassalla.

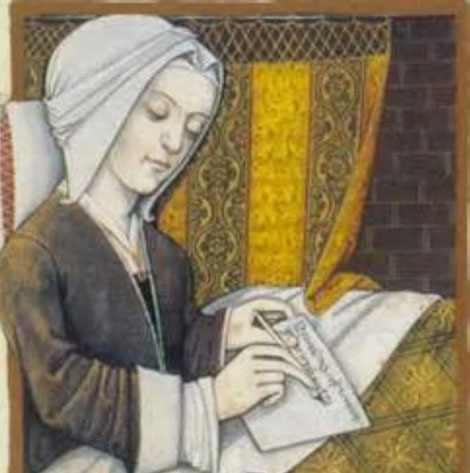

Cosa può farne una madre, di tanto dolore? Una donna che, come Dhuoda, ha studiato teologia, filosofia, greco, latino, poesia? Suicidarsi? pregare? No! Scrivere. E lei scrive per sublimare. Quando siedo sola / torturata dai pensieri, pallida / se per caso alzo il capo, allora / non sento e non vedo. Nell’841 si siede allo scrittoio e, per quindici mesi, con la penna d'oca verga sulla pergamena parole che formeranno un trattato. Sì, un trattato per educare un giovane cortigiano come suo figlio Guglielmo (che non vede da quando lui aveva quattordici anni) alla morale, alla vita sociale. La maggior parte delle madri di questo mondo può godere della vicinanza dei suoi figli, mentre io, Dhuoda, sono tanto lontana da te, figlio mio Guglielmo, e perciò in uno stato di ansia, acuito dal desiderio di esserti utile: ecco perché ti invio questo opuscolo scritto a mio nome, affinché tu lo usi come specchio ai fini della tua formazione; sarò felice se pur essendo io assente fisicamente, proprio questo libretto ti richiamerà alla mente, quando lo leggerai, ciò che devi fare per amor mio.

Cosa poteva suggerire una madre al proprio figlio lontano? Di essere saggio, prudente, devoto al sovrano e a Dio. Coraggioso e puro. Onesto.

Molte cose che ci restano nascoste sono chiare per molti, e se i miei simili dalla mente ottenebrata mancano d’intelligenza, il meno che si possa dire è che io ne manco ancora di più… Ma sono tua madre, figlio mio Guglielmo, e le parole del mio manuale sono rivolte a te… Figlio mio, figlio mio primogenito, avrai altri insegnanti che ti presenteranno opere di maggiore e più ricca utilità, ma nessuno sarà come me, tua madre, il cui cuore brucia per te.

Fragilità dell’essere donna e laica che si trasforma in forza, determinazione, cultura: una madre autorevole e volitiva. Io spero che tu, soffocato dalla moltitudine degli impegni mondani e secolari, legga sovente in memoria di me questo libretto che ti ho mandato e mi auguro che non te ne dimentichi; considera che sia un gioco di specchi e di dadi.[…] Quando ti sarà inviato dalla mia mano, voglio che tu lo stringa nella tua con amore.

Dhuoda pensa anche al secondogenito di cui ignora il nome e chiede a Guglielmo di tramandargli quelle stesse pagine, e i suoi insegnamenti: Quando tuo fratello così piccolo avrà ricevuto la grazia del battesimo… non ti dispiaccia iniziarlo, educarlo, amarlo, incitarlo a operare sempre meglio.

Ma non potrà essere così. Guglielmo muore a difesa del padre, perché entrambi invischiati nelle vicende turbolente legate all’eredità di Carlo Magno. Non ha nemmeno quarant’anni, Dhuoda, e, dopo la morte del figlio, il dolore sublimato ritorna più forte che mai: stavolta non resiste. Già malata, morirà di crepacuore. Forse il dolore aveva finito per consumare il suo fisico provato, ma lo spirito di questa madre, sì, e soprattutto di questa scrittrice, resta, intatto e puro, nel poema così come nel suo epitaffio:

Trova, lettore, i versi del mio epitaffio / Formato da terra, in questa tomba / Giace il corpo terreno di Dhuoda./

Grande re, ricevila. / La terra circostante ha ricevuto nelle sue profondità / La debole sporcizia di cui è stata creata. / Gentile re, concedile il tuo favore. / L’oscurità della tomba, bagnata dal suo dolore, / È tutto ciò che le resta. / Tu, re, assolvila dai suoi fallimenti.

Madre secondo la carne, ma soprattutto secondo lo spirito! Tu, dunque, figlio mio, comportati come io esortando ti consiglio. Come madre, Dhuoda ha rivendicato l'autorità del proprio io contro il marito che l’aveva esiliata. Ha trasmesso a suo figlio una lectio di cultura, anche se a distanza, frutto della sua sofferta meditatio. Un’eredità che non ha prezzo.

Non credo proprio sia stato un fallimento, il suo.

ennebi

Scrivi commento